全スタッフで組織作りと向き合う。文化を創る全社研修をレポート!

今回、9月4日に「全体研修」を実施したのでその様子を紹介したいと思います!

現在、70名弱の規模となり来年には新規事業等の増員により100名を超える組織になろうとしています。多機能型の介護事業を運営しているため、介護福祉士だけでなく、理学療法士、作業療法士、ケアマネージャー、看護師など様々な資格を持つスタッフが働いており、また世代も様々で20代前半のスタッフもいれば、子育てを終え、家庭に余裕が生まれたきたママやパパさんなども活躍しています。

ぐるんとびーでは、創業当初からスタッフの食事会や外部から福祉業界で活躍する他法人の代表取締役、他業界のトップランナーが来社し、仕事についてやケアについての事例紹介などを行なってきました。コロナ感染拡大に伴い、この期間はオンライン主体のイベントや研修が続きましたが、今回は久しぶりのリアル開催となりました。

『組織化する。けど、組織にしない。』ぐるんとびーらしい組織の土台を整える

小規模多機能事業所のみの少数のチームから70名弱の今に至るまで一貫して、あえて必要以上にルールや基準を設けることをせず、一つ一つその場で話し合い、意思決定することを続けてきました。その背景には、ケアの現場では、ご利用者さんの気持ちや家族の状況はものすごいスピードで変わっていきます。ルールや基準によって固定化したチームでは、「心を動かす」「感動できる瞬間を創る」ことは難しいと考えています。また、多機能型の事業所の特徴は、優れた柔軟性です。包括報酬のため、訪問や通いのスケジュールの変更が比較的しやすく、ご利用者さんのニーズにすぐに対応することができます。柔軟性を最大化し、目の前の状況に対応し続けることでスピード感ある重要な要素です。

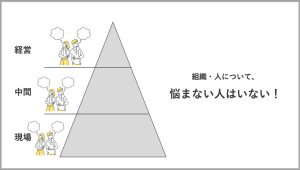

一方で、ルールを設けない組織の維持は人数が増えるにつれ、難易度が上がっていきます。ルールに依存しない形で柔軟な組織を作るためには一人一人が「自ら考え、行動できる」力を身につけることが重要です。その一つとして、現場〜経営の間に存在する情報量の差や知識量が原因で起こる「視点のギャップ」をいかに減らすことができるかがポイントになります。

今回の研修では、「組織論」をテーマに経営〜現場のスタッフが一丸となって学び、深めることで目の前の出来事を同じ目線で捉え、考える土台を揃えることに焦点をあて、研修内容を考えていきました。

学びで大切にしたい「体感」すること

ぐるんとびーの組織づくりを外からお手伝いしてくださる株式会社斬新社の久保田さんと共に、感覚値として「必要だ」「重要だ」と体感した上で理論を学ことやケアに関わる対人専門職にとって知るよりも「感じる」ことの方が吸収率は高い考え、「体感」することに重きを置き、企画を研修内容を組み立ていきました。

今回の研修の意図や目的を伝えた後は、3チームに分かれ、全員でフラフープを囲い、指先一本が常にフラフープについたまま地面まで下げるというグループワークを行いました。このワークは、問題の原因は、個人ではなく全員にあることを体感的に学ぶことが目的です。簡単そうに感じるこのワークショップ….ですが、とても難しい!下げようとしてもなかなか下がりません。それどころか、なぜかフラフープは上に上がってしまう。そんな不思議な現象に部署横断で作られたグループはどこも大騒ぎしながら取り組んでいました。

体験→理論を行き来しながら、理解を深めていく

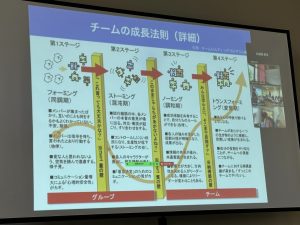

フラフープのワークショップをとして、チームとして物事に取り組む難しさを体感した後は、チームビルディングに役立つ考え方の一つとして代表的な「タックマンモデル」について学びます。組織のあり方を誕生から解散までの発展段階に分けて考える概念であり、どのフェーズではどんな課題が起き、原因はなんなのか。またどのように乗り越える必要があるのかについて具体的に紹介しています。

フラフープを行ったチームは、どのフェーズなのか。そして自分が所属する事業所は、今どの段階にいるかなどをスタッフ同士で話し合いながら考え、意見を交換していきました。

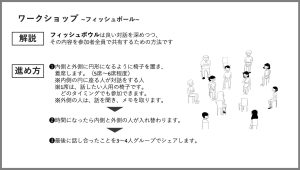

また第二部では、対話を深めつつ、内容を参加者全員で共有するためのワークショップである「フィッシュボール」を実施しました。

“タックマンモデル”に基づくと、混乱期を超えるためには、「コミュニケーションの量と質」が重要となります。「本音でぶつかり合い、共に問題を解決するチーム」を目指していますが、本音で話をすることは簡単なことではありません。一人一人の意見を言う力を養うことや他人との意見の対立を経験すること、またさまざまな意見を聞き、学ぶことがこのワークショップの目的です。「ぐるんとびーの好きなところはどこか」「ぐるんとびーが成長するために解決したい課題は何か」という2つの問いを立てて、集まったスタッフ全員で意見交換を行いました。

普段あまり話さないスタッフが話しに参加することや、普段は聞けない本音が漏れたりとスタッフ、管理者、経営メンバーなど役割を超えてそれぞれが見える景色や持つ意見がシェアされ、それぞれが考える様子が見えました。

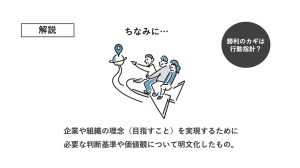

「Grundtvig ガイドライン」配布!

ぐるんとびーでは、昨年より全体の共通認識や共通言語を創り、組織の一体感や文化浸透を推進するため、組織の行動指針やケアについての考え方を冊子にまとめた「Grundtvig ガイドライン」を作成しており、第3部は、完成した冊子をスタッフに配布し、導入を行いました。

「ガイドライン」の重要性を共有するために研修の前段で行ったワークショップや理論などに触れつつ、冊子製作を中心で進めて頂いた久保田さんから背景と目的、構成の工夫など紹介頂きつつ、全員で中身を見ながら、意見交換を行いました。

豪華景品をかけて、もう一度フラフープに挑戦!

研修も後半となり、大詰めです。

ラストは、振り返りもかねて、再度フラフープのワークショップに取り組みます。研修冒頭とは違い、「行動指針」の大切さをより感じてもらうために実施の前にそれぞれのチームで大切にすることを決めてもらいました。

また、代表の菅原からのサプライズでこのゲームで勝ったチームには「高級焼肉100,000円プレゼント」という豪華景品が!スタッフの熱量が高まります。

スタートと同時に各チームが掛け声や目線などさまざまな工夫をしながら全力でフラフープを下ろす白熱した戦いになりました。

試合後は、勝ったチームのスタッフ一人一人から最初との違いや勝因をシェアしてもらいました。

スタッフからは、「全員が理解できる指標が大切」「他人をより気にかける」「段階的に全員で取り組むことがポイント」などフラフープのワークだけでなく普段の業務に通ずる様なヒントがたくさん出てきたことが印象的でした。

研修を通して感じた「組織づくり」の大切さ

今回は、研修を企画・実行を通して「組織作り」という取り組みは、人事や経営だけが取り組めば良いという話ではないことを楽しげにワークショップに取り組むスタッフの顔をみて感じました。経営メンバーや人事、管理者がいくら組織を良くしようと動いてもスタッフ一人一人の意識や目線が合わなければ大きなインパクトを出すことはできません。現場から経営まで全員が一丸となって取り組むために、今回のような全員でのチームビルディングや座学を通して同じ時間を共有することは、とても重要だと感じました。

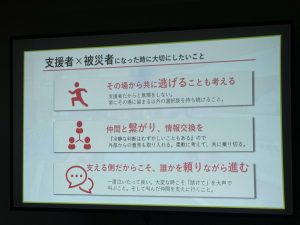

▼最後は、能登震災支援の報告会を実施。ぐるんとびーの原点を再確認しました。

ぐるんとびーは、さらに良いチームを目指して日々対話を重ねていきます!

ご興味あればぜひ、事業所に遊びにきてください。

報告レポートでした。

ちなみに…

研修後は、新オフィスの庭で焼肉パーティでした🍖

子どもから大人まで楽しむ姿は、まさに大家族!